Trotz der heutigen nationalen wie internationalen Probleme verharrt die Politik weiterhin in einer Art Innovationsstarre und wiederholt fast schon mantra-artig die immer gleiche Losung vom ewigen Wachstum als Heilbringer aller Missstände. Seit Jahrzehnten schon hat sich dieser Ansatz als nicht praktikabel erwiesen. Dennoch bestehen sie weiterhin darauf und verschließen sich vehement neuen Denkansätzen. Die Commons-Bewegung (Gemeingüter/Allmende) versuchen einen neuen (alten) Ansatz in die Diskussion zu werfen, wie sich der Blick auf unsere derzeitigen Verhältnisse ändern könnte. Dies geschieht allein dadurch, dass man bestimmte Güter nicht den Marktmechanismen und privaten Interessen unterwirft, sondern die Verwaltung darüber in die Hand der Allgemeinheit zurück gibt. Denn wir müssen uns wohl alle eingestehen, dass sich unsere Hoffnung, dass Wissenschaft und Technik in der Lage wären, Hunger, Not und Elend zu überwinden, sich nicht erfüllen werden. Sogar das genaue Gegenteil ist eingetreten und die Missstände wuchern zu globalen Problemen heran, die inzwischen unser aller Überleben gefährdet. Wenn also selbst unsere besten technischen Errungenschaften nicht zum Wohle der Menschen geführt haben, sollte man irgendwann anfangen, an anderen Orten zu suchen. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich unsere alten Denkmuster nicht bewährt haben und die Zeit reif ist, sie selbst einmal in Frage zu stellen!

Bevor ich jedoch zu den Commons komme, möchte ich auf einen Versuch hinweisen, den der renommierte Hirnforscher Prof. Gerald Hüther bei einem seiner Vorträge vorstellte, um anhand dieses Beispiels auf die Macht der Sozialisation aufmerksam zu machen. Von unseren Anlagen her wollen wir uns nämlich gemeinschaftlich verhalten, nun kann jede/r selbst entscheiden, ob wir Menschen so sind und immer in Konkurrenz treten wollen oder so gemacht wurden. Wer die Gemeingüterdebatte als illusorisch betrachtet, hat sicherlich berechtigte Bedenken. Ich sehe die Probleme jedoch eher bei den bestehenden Machtverhältnissen als in der Natur des Menschen.

Das Experiment

Babys von 6 Monaten wurden vor einen Bildschirm gesetzt und drei kleine Filme gezeigt.

1 Sequenz: Ein kleines gelbes Männchen krabbelt einen Berg hoch, es rutscht zwar ein paar Mal wieder ein Stück herunter, doch mit Mühen erreicht es dennoch den Gipfel.

2 Sequenz: Wieder krabbelt das kleine gelbe Männchen den Berg hoch, doch nun kommt ein kleines grünes Männchen hinzu und schiebt es von hinten ein wenig an und beide erreichen gemeinsam den Gipfel.

3 Sequenz: Das kleine gelbe Männchen schuftet sich wieder zum Gipfel vor, doch dort wartet ein blaues und stößt es zurück.

Nachdem die Babys die drei Filmchen gesehen hatten, wurden sie an einen Tisch gesetzt, wo ein grünes und ein blaues Männchen, wie aus dem Film, vor ihnen lagen und man wollte nun wissen nach welchem sie greifen werden.

Alle Babys griffen nach dem grünen Männchen, dem Unterstützer.

Den gleichen Versuch machte man mit den gleichen Kindern im Alter von einem Jahr, und es griffen nun 10 bis 20 % der Babys nach dem blauen Männchen (dem Runterstoßer).

Kinder richten sich nach denen, die »erfolgreich« sind. Dies ist uns als genetische Anlage mitgegeben worden. Zwischen Gut und Böse wird noch nicht unterschieden,. Sie beobachten nur, und einige haben scheinbar inzwischen schon verstanden, obwohl sie noch nicht einmal sprechen können, dass ein Runterstoßer erfolgreicher scheint. Jetzt stellt sich die logische Frage, wer ihnen das vorlebt. Was jedoch Anlass zur Hoffnung macht, ist ihr natürlicher Impuls zu unterstützen. Kinder sind immer der Spiegel unserer eigenen verinnerlichten Denkmuster. So muss ich an einen Ausspruch von Karl Valentin denken, der sagt. »Erziehung bringt nischt, die machen ein eh alles nach!«

Dies sollte nur ein kleiner Anstoß sein, dass wir anscheinend zu selten unsere Veranlagung ausleben, denn diese fußt auf Kooperation. Wir scheinen inzwischen schon so zugemüllt, dass es uns jedoch nur noch selten auffällt. Neue Ideen haben es immer schwieriger, durch die anerzogenen Muster durchzudringen. Zu oft nehmen wir die bestehenden Verhältnisse als gegeben hin, ohne eine persönliche Überprüfung. Wir akzeptieren einen Status Quo, obwohl unser persönliches Leiden sowie das der Gesellschaft immer sichtbarer wird. Prof.Gerald Hüther bringt es auf den Punkt: »Wir haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, was aus sich selbst heraus die Menschen benutzt für das was es braucht, wir haben aber mal ursprünglich eine Wirtschaft gewollt, die den Bedürfnissen der Menschen dienen soll.«

Somit komme ich direkt zu der Frage: »Wem gehört die Welt?« Wie kann es sein, dass Wasser, Luft und Böden privatisiert werden, obwohl sie der ganzen Menschheit gegeben worden sind. Was ist mit öffentlichem Raum, Plätzen, Parks usw. Was ist mit Kulturgütern, freier Nutzung von Wissen, Mobilität, Internet, etc.? Wo fängt ein Gemeingut an, wo hört es auf? Die Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit dem Thema seit Längerem in Deutschland beschäftigt, nannte ihren Report darüber: »Gemeingüter – Wohlstand durch teilen«, könnte dies ein Schlüssel zur Neugestaltung von Gesellschaften werden?

Mit 78 Jahren verstarb 2012 die wohl bekannteste Commonforscherin der Welt, Elinor Ostrom. Als erste Frau überhaupt erhielt sie den Wirtschafts-Nobelpreis 2009. Die Hoffnung, nun würde auch das Thema der Gemeingüter mehr in den Fokus der Medien und Öffentlichkeit rücken und sich etablieren, war wohl zu positiv gedacht. Die Idee jedoch hat an Aktualität nichts verloren, gerade als mögliche Antwort bei den sich permanent zuspitzenden ökologischen wie ökonomischen Krisen, die wir tagtäglich erleben müssen.

Doch was sind Gemeingüter?

Ich bediene mich hier der Auflistung der Heinrich-Böll-Stiftung, die sie in vier verschiedene Kategorien einteilt: Natur, Soziales, Kultur, Digitaler Raum!

In der Natur sind alle Menschen auf Wasser, Wälder, Boden, Fischgründe, Artenvielfalt, Landschaft, Luft, Atmosphäre mitsamt den damit verbundenen Lebensprozessen angewiesen. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Teilhabe an den Naturgütern, unabhängig vom Privateigentum an ihnen.

Im Sozialen sind Plätze, Parks und öffentliche Gärten, Feierabend, Sonntag und Ferien, aber auch Mitfahrgelegenheiten, digitale Netze oder Sport- und Freizeittreffs eine Voraussetzung dafür, dass Sozialbeziehungen florieren können. Wir alle profitieren von Räumen und Zeiten, die ungerichtete und unprogrammierte Begegnungen ermöglichen.

Soziale Gemeingüter können vielfach von den betroffenen Gemeinschaften und Bürgerinitiativen selber gepflegt werden. Sie reichen aber auch in den öffentlichen Bereich hinein, in dem die öffentliche Daseinsvorsorge eine wichtige Rolle spielt. Sollen komplexe Leistungen wie Gesundheitsversorgung, Mitbestimmung und ein stabiles Finanzsystem für alle gesichert werden, sind innovative Herangehensweisen jenseits von Markt und Staat erforderlich.

In der Kultur liegt es auf der Hand, dass Sprache, Erinnerung, Gebräuche und Wissen für jegliche materielle und nicht-materielle Hervorbringung unabdingbar sind. So, wie wir natürliche Gemeingüter für das Überleben brauchen, sind kulturelle Gemeingüter notwendig für unser kreatives Tun. Letztlich stützen wir uns in Geist und Geschick auf die Vorleistungen zurückliegender Generationen. In gleicher Weise müssen die Leistungen der Gegenwart an kommende Generationen frei zugänglich weitergegeben werden.

Im digitalen Raum funktionieren Produktion und Austausch umso besser, je weniger der Zugang zu den Objekten und Datenbeständen behindert wird. Für die Navigation in der virtuellen Welt und für eine kreative kulturelle Entwicklung ist es unabdingbar, dass Software-Codes sowie der Reichtum der hochgeladenen Texte, Töne, Bilder und Filme nicht hinter Eigentumsansprüchen verschlossen werden.

Obwohl es nach der Einteilung so aussieht, als könnte man die Gemeingüter klar bestimmen, stellt sich jedoch sehr oft die Frage, wo bestimmte Dinge Privateigentum sind, öffentliches Gut oder Naturgut, das für alle zur Verfügung stehen muss (Luft, Wasser). Aber es sind inzwischen auch Entwicklungen von Einzelnen oder einer Gruppe zum Standard geworden, so dass sie selbst zum Gemeingut geworden sind. Gerade im Bereich Internet würde man heute ohne HTML oder http nicht mehr weit kommen. Beispiele, wo Entwickler bewusst ein Gemeingut aufbauen wollten, sieht man bei Linux oder der freien Software für alle. Dies sollte eigentlich auch für den Zugriff auf Wissen in der Physik, Chemie, Medizin usw. gelten sowie bei der Entstehung von Sprache. Dies sind Prozesse, die sich in permanenter Weiterentwicklung befinden und letztlich eine Gemeinschaftsleistung darstellen, seit vielen Jahrhunderten schon.

Auch bei den öffentlichen Gütern muss differenziert werden, und dafür braucht es staatliche Institutionen, die Entscheidungen treffen, sei es über Straßen, Energieversorgung, Sicherheit usw. und deren Bereitstellung für das Wohl aller Menschen im Land durchsetzen. Bei globalen Gemeingütern wie der Weltmeere, Nutzung von Fischen, Wäldern, Böden, Quellen und Luft müssen Staaten untereinander Vereinbarung treffen, die das Überleben aller sichert. Gerade bei begrenzten Gemeingütern ist es wichtig, dass der Zugang gewährleistet bleibt und dies geht nur über eine gerechte und nachhaltige Verteilung. Dies zu organisieren und zu verwalten könnte die große Herausforderung von Regierungen werden. Wenn man die Gemeingüter allein dem Markt überlässt, werden sie schonungslos ausgeplündert, wie man bei der Abholzung der Regenwälder, das Leerfischen der Weltmeere und deren Verschmutzung oder den Patenten auf Saatgut und vieles mehr jeden Tag mit Zorn und Erschrecken vor Augen geführt bekommt.

Gemeingüter sind separiert zu betrachten, sie stellen eine Ergänzung zu den Märkten und den Leistungen des Staates dar. Sie sichern den Zugang zu überlebenswichtigen Ressourcen, und somit gewährleisten sie das Überleben jedes Einzelnen, unabhängig seiner finanziellen Möglichkeiten. Dabei sind nicht nur Essen und Trinken gemeint, sondern auch die kulturelle Teilhabe. So wie Kinderspielplätze für alle offen stehen sollten, gilt das auch für Plätze, Parks und Möglichkeiten des geselligen Beisammenseins. Gemeingüter sollen dazu dienen, Menschen in Würde leben zu lassen.

Doch wie entstehen Gemeingüter?

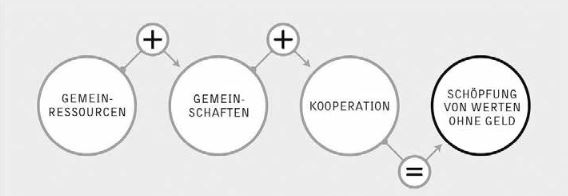

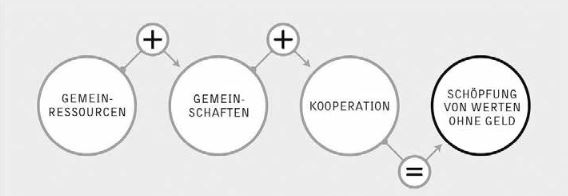

Voraussetzung ist immer ein gemeinsames Handeln von Menschen, und man spricht von drei Grundbausteinen die zusammenkommen müssen.

Der erste Baustein sind die Ressourcen, die genutzt werden sollen, das Fundament sozusagen. Der zweite Baustein sind die, die diese Ressourcen nutzen wollen. Also Menschen, die vom Fluß Wasser brauchen, um ihre Felder zu bewässern oder ein Schreibprogramm, um ein Buch zu schreiben oder vorhandenes Wissen für den Bau eines Hauses. Diese Communities, also Menschen die gemeinsam auf eine Ressource zurückgreifen, also sie nutzen wollen, machen die Ressource erst zu einem Gemeingut. und alle benötigen ein Stück für ihr eigenes Tun. Deshalb müssen sie sich verständigen (commoning), und dafür bedarf es Regeln.

Der dritte Baustein ist somit regulativ. Hier wird der Umgang mit den Gemeingütern festgelegt und Regeln und Normen bestimmt. Diese Rechte bestimmen die Nutzergemeinschaften weitestgehend selbst, falls sie nicht andere einschränken oder betreffen (Wasserquellen, Abholzung, Fischerei…). Bei den Ressourcen muss man jedoch auf einen Punkt hinweisen, der sehr wichtig ist.

Rivale und nicht rivale Ressourcen

Es gibt Ressourcen, die werden durch meine Nutzung weniger und andere werden mehr. Wenn ich zum Beispiel Wasser trinke, dann ist dieses weg. Ich habe es verbraucht, dir bleibt somit weniger verfügbar. Dadurch stehen wir in einem rivalisierenden Verhältnis zueinander, denn es steht nur eine begrenzte Menge zu Verfügung. Deshalb auch rivale Ressource. Wenn ich Dir jedoch Wissen vermittele oder dich von einer Idee begeistern will, so kannst du diese weiter tragen, denn sie wird mehr, wenn wir sie teilen. Dies wäre eine nicht rivale Ressource. Daher ist es auch ganz wichtig, zwischen Ressourcen zu unterscheiden, die mehr werden durchs Teilen oder eben weniger. Es liegt auf der Hand, dass für sie komplett andere Regelungen getroffen werden müssen.

Heute haben wir das Problem, dass für rivale und nicht rivale Ressourcen zumeist die gleichen Maßstäbe angesetzt werden. Überspitzt gedacht hieße das, wenn jemand den 4/4 Takt patentiert und nicht herausrückt, gäbe es die meiste Musik nicht mehr. Dass dies nicht geschehen ist, ließ Musikstile entstehen von Heavy über Schlager bis Techno, die alle auf den gleichen Takt basieren. Patente verhindern zu oft eine kreative Weiterentwicklung, obwohl sie eigentlich eine nicht rivale Ressource schützen, die sich ohne Patent noch in ganz andere Richtungen hätte entwickeln können. Doch genau so ähnlich läuft es ab, die Patente für Aidsmedikamente zum Beispiel, werden afrikanischen Staaten verweigert, obwohl die Eigenherstellung kein Problem wäre. Hier geht es einzig und allein um Eigentumsansprüche, und man lässt lieber Menschen sterben, anstatt von einer abstrusen Wertevorstellung abzulassen. Man darf sich die Frage stellen, ob Medikamente überhaupt Privateigentum sein dürften.

Die Heinrich-Böll-Stiftung schreibt dazu: »Ein nachhaltiger, fairer und kreativer Umgang mit Gemeingütern entscheidet sich nicht allein an der Frage der Eigentumsrechte. Entscheidend ist, von wem und wie Eigentumsrechte, vor allem Zugangs- und Nutzungsrechte, konkret ausgestaltet werden. Wer definiert die Spielregeln? Wer definiert diese Regeln so, dass sie Fairness und Verantwortung aus sich selbst heraus erzeugen? Wer kontrolliert ihre Einhaltung? Was sind die Bedingungen dafür, dass Gemeingüter auch morgen noch in Fülle zur Verfügung stehen? Ein Patentrezept gibt es nicht, doch es gibt Grundsätze, die ein Leben tragen, in dem Gemeingüter gedeihen. Ein einfacher Grundsatz leitet sich aus unseren Nutzungsrechten ab.«

Exklusive, andere vollkommen ausschließende private Eigentumsrechte an Gemeingütern darf es nicht geben.

Den Zugriff auf Gemeingüter sieht man in allen Bereichen, obwohl schon Immanuel Kant wusste: »Alle Menschen sind ursprünglich […] im rechtmäßigen Besitz des Bodens, […] sie haben ein Recht, da zu sein, wohin sie die Natur […] gesetzt hat. Dieser Besitz […] ist gemeinsamer Besitz, wegen der Einheit aller Plätze auf der Erdfläche, als Kugelfläche […].«

Dennoch kaufen reiche Industriestaaten und Multinationale Konzerne weltweit Ländereien auf von zumeist »schwächeren« Staaten, um die Versorgung der eigenen Bevölkerung und/oder den eigenen Profit zu sichern. Dabei werden die Bedürfnisse der dort ansässigen Menschen nicht oder in geringem Maße in die Überlegungen mit einbezogen. Das gleiche gilt auch für das Leerfischen der afrikanischen Küstengewässer von europäischen und internationalen Fangflotten, die mittlerweile die Existenz der Menschen, die vom Fischfang leben, massiv bedroht. Diese Liste ließe sich spielend weiterführen.

Eine Eigenschaft von Gemeingütern ist deshalb auch, dass sie nicht nur einer Generation zur Verfügung stehen, sondern auch in die Zukunft weitergegeben werden müssen, sprich, unsere Kinder besitzen die gleichen Rechte an ihnen. Eine Verschwendung, wie sie die letzten hundert Jahre stattgefunden hat und immer noch stattfindet, ist nur dem Umstand geschuldet, dass wir sie der Macht des Stärkeren unterworfen haben, ohne uns dabei die Konsequenzen bewusst zu machen. Deshalb ist ganz wichtig, dass Staat oder private Akteure nur (vorübergehende) Treuhänder oder Sachverwalter der Gemeingüter sein können. Allein der Gesellschaft obliegt die Gestaltung, die sie transparent und im Interesse der Allgemeinheit durchführen muss.

Aber auch in anderen Bereichen kann man beobachten, wie schwer es ist, Gemeingüter gesellschaftlichen Kräften zurückzugeben. Die Prinzessinnengärten am Moritzplatz sind von der Räumung bedroht, das Tempelhofer Feld für die Teilbebauung freigegeben. Andere Beispiele wie die immer öfter zu sehende Begrünung von Straßenrandstreifen in Eigenregie sind dagegen ein gutes Zeichen, dass Menschen ihr Recht auf Selbstgestaltung ihres Lebensraums wahrnehmen. Ein anderer Punkt ist die allgegenwärtige Werbung in der Stadt an jeder sich bietenden freien Fläche. Wer hat ihnen das Recht gegeben, Flächen, die für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen, mit privatem Werbeterror einzukleistern, den wir letztendlich noch bezahlen müssen. Eine Givebox, in der man Dinge, die man nicht mehr brauchte, als Geschenk der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, wie z. B. in der Falkensteinstraße, wurde vom Ordnungsamt abgerissen.

Man kann unschwer erkennen, wie breit gefächert die Problematiken und Chancen der Gemeingüter sein können und welche unterschiedlichen Größenordnungen sie einnehmen. Auch wenn dies nur ein kleiner Einblick sein konnte, sollte eins dabei hängen bleiben: Du bist gefragt, das Leben zu verändern, denn die Commons-Bewegung setzt auf die Beteiligung aller, um eine bessere, gerechtere und dem Leben zugewandte Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Wie sie letztendlich aussehen könnte, werden wir nur gemeinsam bestimmen; doch der erste Schritt, der darin besteht, seine Denkmuster zu überprüfen und zu verändern, um seiner eigenen Kreativität wieder mehr Raum zu schenken und zu beobachten, wie es einem damit geht, könnte schon der entscheidende Schritt gewesen sein.

Geschrieben von bookfield